(営業時間9:30~18:30)

(24時間受付中)

「生活保護を受けている人の男女比ってどうだろう?」と気になっていませんか?

ネット上や現実でさまざまな意見を聞くことがあるかと思いますが、実際のところどうなのかはわかりませんよね。

そこで今回は、生活保護の男女比をデータに基づき公開します。

厚生労働省が興味深いデータを公表していますので、一緒にチェックしていきましょう。

生活保護の男女比が気になっている方の参考になる情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください!

さっそく気になる生活保護受給者の男女比をチェックしましょう!

厚生労働省が公表している2021年時点の統計データによると、生活保護を受けている男女別の人数は以下の通りです。

・男性:約99万5千人

・女性:約101万3千人

参考:厚生労働省「被保険者調査」被保護人員-平均年齢、続柄・級地・世帯人員・性・年齢階級別

数字を見ると男性と女性との差は大きくなく、比率としてはほぼ5:5といえます。

以前は女性の方が生活保護受給者が多いといわれることもありましたが、現状のデータからは違った現状が見えてきますね。

生活保護受給者について、男女比の具体的なデータは提供されていないようです。

ですが生活保護を受けている人がどのくらいいるのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。

そこでここでは、生活保護受給者にまつわるデータをまとめましたので、ぜひ参考にしてください!

生活保護受給世帯数の推移については、厚生労働省の統計が参考になります。

令和4年3月時点のデータによると、生活保護受給世帯数はおよそ164万世帯。

高齢者世帯が増加している一方、母子世帯は減少傾向にあるということがわかっています。

さらに、被保護世帯の内訳は、以下のようになっています。

・高齢者世帯:56%

・傷病者世帯:25%

・母子世帯:4%

・その他の世帯:15%

このデータによると、世界金融後に「その他の世帯」が増加したという現状があるようです。

また、母子世帯は減少傾向が見られることも調査で明らかになっています。

年代別の生活保護受給者の推移も厚生労働省の調査で明らかになっています。

令和2年時点の年齢別の人数と割合については、以下の通りです。

・65歳以上:105万4581人(52%)

・60〜64歳:16万321人(7.9%)

・50〜59歳:27万4,385人(13.5%)

・40〜49歳:19万3,747人(9.6%)

・30〜39歳:9万5,709人(4.7%)

・20〜29歳:5万3,509人(2.6%)

・19歳以下:19万4,469人(9.6%)

推移でとくに目立っているのは、65歳以上の生活保護受給者が増加傾向にあることです。

人数としても、他の年代よりも大きな差がありますよね。

このデータを見ると、生活保護を受けている半数が65歳以上の方だということがわかります。

厚生労働省の調査では、都道府県別の保護率も公開されています。

令和4年3月時点での上位5つの都道府県は、以下の通りです。

・大阪府:3.05%

・北海道:2.93%

・沖縄県:2.67%

・高知県:2.52%

・福岡県:2.34

また、全国の保護率としては1.63%となっていて、日本全体で生活保護を受けている方の割合もデータで明らかになっています。

生活保護の気になる数字をさらにチェックしていきましょう!

ここでは、東京都の生活保護に関するデータをまとめましたので、参考にしてみてください。

東京都23区のうち、生活保護受給者が多いのはどこなのでしょうか。

生活保護率の高い、上位5つの地域は以下の通りです。

1.台東区:7,611世帯(6.12%)

2.足立区:18,989世帯(5.50%)

3.葛飾区:10,715世帯(4.96%)

4.江戸川区:15,595世帯(4.68%)

5.荒川区:5,167世帯(4.61%)

人口あたりの生活保護世帯を見ると、台東区が1番高い割合となっています。

続いて、東京都の生活保護費についてのデータを見ていきましょう。

東京都の住民1人あたりの生活保護費が多い、上位5つの地域はこちらです。

1.台東区:128.6千円

2.新宿区:74.7千円

3.足立区:72.8千円

4.板橋区:72.5千円

5.墨田区:70.8千円

こちらは、生活保護費を管轄地域の人口で割り、住民1人あたりの生活保護費を計算した金額です。

生活保護世帯が多い区でも最上位だった台東区が、こちらでも上位になっていますね。

区ごとの特徴や人口など違いはありますが、データを見るとまた違った目線から生活保護について考えられるのではないでしょうか。

このデータを通じて分かるのは、東京都内の地域ごとの特徴が、生活保護にどのように影響を及ぼしているかという点です。

たとえば、台東区は古くからの下町文化が根付いていることもあり、比較的高齢者の割合が多く、その背景が生活保護需要にもつながっているかと推測されます。

また、新宿区は繁華街やビジネス街が混在しており、多様な背景を持つ人々が集まる地域です。

その1人あたりの保護費が示しているのは、繁華街の魅力の影で支援を必要とする人々が潜んでいる現実です。

区ごとの特徴や人口など違いはありますが、生活保護費から見えてくる地域の特性を考慮することで、また違った目線から生活保護について考えられるのではないでしょうか。

各家庭が生活保護を必要とする背景には、さまざまな要因が絡み合っていますが、受けることになった理由についてのデータも、チェックしていきましょう。

理由の多い順に、以下に記載しています。

まず、多くのケースで見られるのが、世帯主が病気や怪我を抱えている場合です。

働くことが困難になり、収入が途絶えてしまう状況を指します。

日本の医療制度は充実しているものの、重大な傷病に見舞われた場合、治療と生活の両立が難しくなることがあります。

このような場合、生活保護の医療扶助は急を要する救いの手となります。

次に、家庭の主要な働き手である者が離別や死別など、何らかの理由で世帯を離れることも一因となります。

とくに単独で家庭を支えていた者が突然いなくなった場合、残された家族は経済的に非常に厳しい状況に置かれることが多いです。

加えて、世帯員の一人が重篤な病気にかかっている場合や、高齢化によって介護が必要な状態となっている場合も、生活保護を申請する理由に挙げられます。

それぞれのケースに共通して言えるのは、予期せぬ出来事が家計や生活に大きな影響を与えるため、公的支援が必要になるという点です。

2021年時点では生活保護受給者の男女比はほぼ同じということが、厚生労働省の公表データで明らかになっています。

ただし、実際には「女性の方が受けやすいのでは」と感じる方もいるかもしれません。

ですが生活保護は性別や住んでいる地域など関係なく、必要な方に与えられるものです。

男性も女性も性別で見るのではなく、自分自身の事情・状況を踏まえて、生活保護を活用していくことを考えていってくださいね。

当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!

審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。

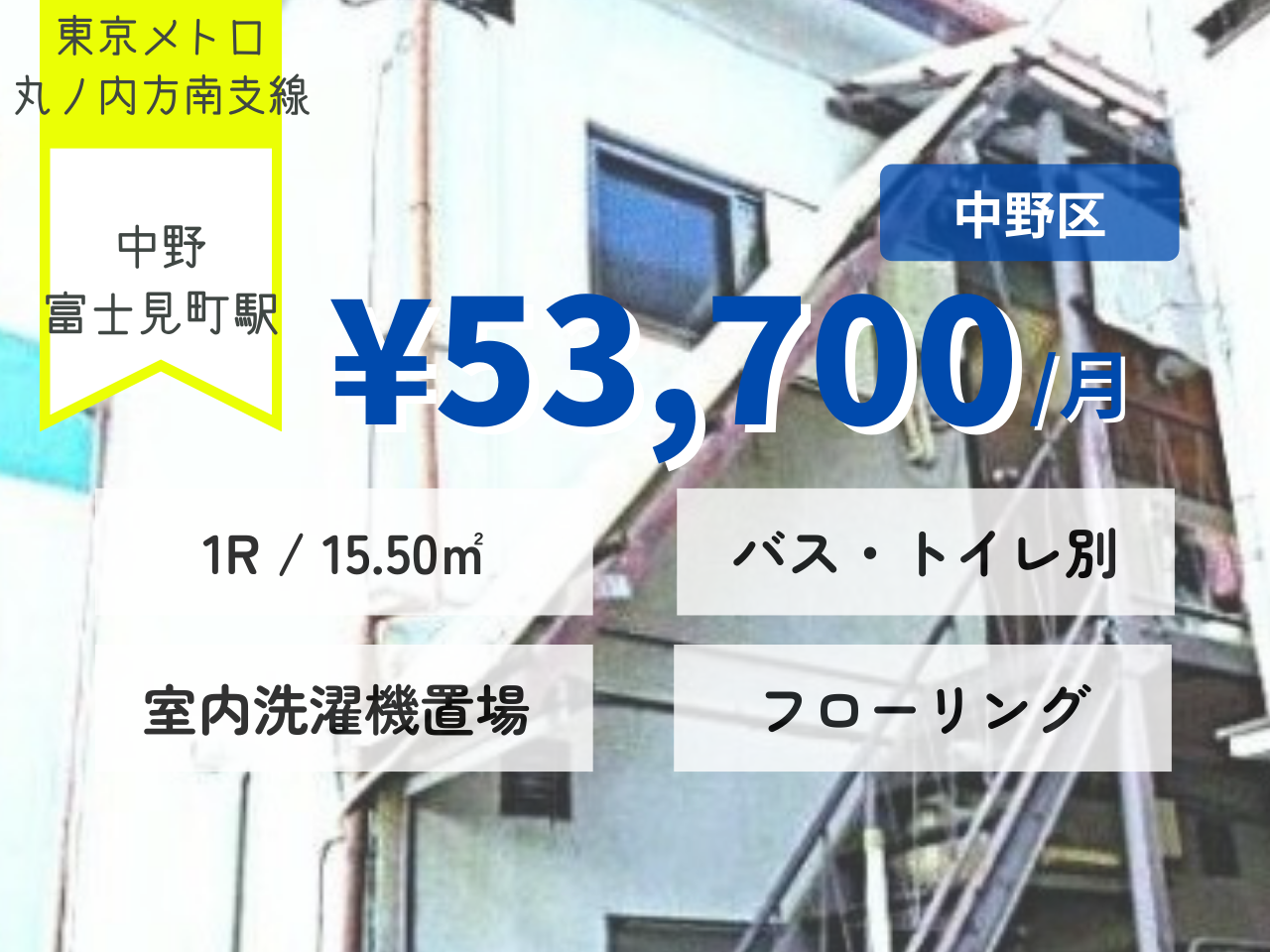

当社のおすすめ新着物件はこちら!