(営業時間9:30~18:30)

(24時間受付中)

離婚を考えた際、親権がどちらに渡るのかは多くの父親が気になる大きな問題です。

日本においては「親権=母親」というイメージが強く、実際に父親が親権を取るのは難しいと言われています。

しかし、必ずしも父親が不利というわけではありません。

では、具体的に父親が親権を得るには、どのような準備や対策が必要なのでしょうか?

今回の記事では、父親が離婚の際に親権を取るためのポイントや親権争いで有利になる状況について、詳しく解説していきます。

日本の離婚における親権争いでは、統計によると約8割のケースで母親に親権が認められています。

家庭裁判所が親権者を決定する際には、子どもの福祉を最優先に考慮しますが、さまざまな要因から父親が不利になりやすい状況があります。

父親が親権を獲得するのが難しい主な理由は以下の通りです。

「子どもは母親が育てるべき」という社会通念が根強く残っており、とくに乳幼児の場合はこの傾向が強いです。

また、裁判所は子どもの生活環境の安定を重視する「継続性の原則」を適用するため、それまで主に育児をしていた親(多くの場合は母親)に親権を認めることが多くなります。

さらにフルタイムで長時間働く父親は、子どもの養育に十分な時間を割けないと判断されやすく、養育環境の面で不利になりがちです。

「母親の愛情は特別」という母性神話も審判に無意識的に影響することがあります。

ただし近年は、育児に積極的に関わる父親も増え、親権の考え方にも変化が見られてきました。

父親が親権を獲得できるケースも確実に存在します。

一般的には母親が親権を取得するケースが多いものの、父親が親権を獲得できる可能性は確かに存在します。

裁判所の最優先事項は常に「子どもの福祉」であり、そのために最適な環境を提供できる親が誰かという観点から判断されます。

では、実際に親権争いで父親が有利な場合について、チェックしてみましょう。

母親による育児放棄や虐待が明らかな場合、父親が親権を獲得できる可能性は大幅に高まります。

裁判所は子どもの安全を最優先事項と考えるため、子どもに身体的・精神的危害を与える環境からの保護を重視します。

たとえば、母親によるネグレクト(食事を与えない、不衛生な環境に放置するなど)や身体的虐待、心理的虐待などが証明できる場合です。

このような状況では、たとえ仕事が忙しい父親でも、母親と比較して子どもにとってより安全な養育環境を提供できると判断される可能性が高いです。

ただし、こうした主張をする場合は、医師の診断書や第三者の証言、写真など、具体的な証拠の収集が極めて重要となります。

離婚前から父親が主に子どもの世話をしていた実績がある場合、裁判所が重視する「継続性の原則」に合致するため、親権獲得の可能性が高いです。

具体的には、父親が育児休暇を取得していた、母親が仕事で不在がちだった家庭で父親が主に育児を担っていた、あるいは母親の体調不良などで父親が実質的な養育者だったなどの状況が該当します。

子どもの生活環境を大きく変えないという観点から、それまでと同様に父親が引き続き養育することが子どもの福祉に適うと判断されやすくなります。

事実を証明するために、保育園の送り迎えの記録や医療機関への付き添い履歴、などを示す証拠を集めておくことが大切です。

子ども自身が父親との同居を強く希望している場合、その意思が親権判断に大きく影響することがあります。

とくに子どもが10歳以上になると、裁判所は子どもの意見をより重視する傾向にあります。

家庭裁判所では、調査官による子どもへの面接が行われ、子どもの本心が慎重に確認されるのが一般的です。

子どもの意見は単独の決定要因ではありませんが、他の有利な要素と組み合わさることで父親の親権獲得につながる可能性が高まります。

父親が親権を獲得するには、計画的かつ戦略的なアプローチが不可欠です。

ここで、父親が親権を獲得するためのポイントを紹介します。

親権獲得への最も確実な道は、日常的に子育てに関わる実績を積み重ねることです。

裁判所は「子どもを実際に育てているのは誰か」という点を重視します。

保育園や学校の送迎、参観日や行事への参加、子どもの通院の付き添い、食事の準備など、子どもの生活に密着した活動に積極的に関わりましょう。

活動は、写真や記録として残しておくことが大切です。

また、子どもの先生や医師など第三者と交流を持ち、父親として子育てに関わっている姿を知ってもらうことも有効です。

養育実績は、「継続性の原則」の観点からも父親に親権を認める根拠となり、離婚調停や審判の場で強力な証拠となります。

親権獲得において、子どもに提供できる生活環境の質は極めて重要です。

子どもが安心して成長できる住環境の確保が最優先事項となります。

たとえば、子ども専用の部屋や学習スペースがある住居、通学に便利な立地、安全な近隣環境などがポイントです。

また、フルタイム勤務の場合は、保育施設の確保や残業時の対応策、病児保育の手配など、具体的な育児サポート体制を整えましょう。

親族の協力が得られる場合は、その支援体制も示すと効果的です。

裁判所は「父親の家庭で子どもが安定した生活を送れるか」という点を判断するため、準備しておくことが親権獲得の大きな決め手となります。

母親側に養育上の問題がある場合、客観的に証明できる証拠の収集は非常に重要となります。

ただし、この作業は決して相手を貶めることが目的ではなく、あくまで子どもの福祉のために必要な手続きだという認識が大切です。

母親の暴言や暴力の証拠となる録音や写真、ネグレクトの状況を示す記録、子どもの不適切な状態を確認した第三者の証言などが有効です。

また、母親に精神疾患や依存症がある場合は、それが子どもの養育に影響していることを示す医師の診断書や専門家の意見も重要になります。

子どもを傷つけないよう配慮しながら、冷静かつ客観的な証拠収集を心がけることが大切です。

別居開始時に子どもと一緒に暮らし始めることで、事実上の「監護状態」を確立できます。

そのため、裁判所が重視する「継続性の原則」に沿った判断を得やすくなります。

別居を検討する段階では、事前に法律の専門家に相談し、適切なタイミングと方法で子どもとの同居を開始するのが理想的です。

ただし、無理に子どもを連れ出すような行為は「連れ去り」と見なされる可能性もあるため注意が必要です。

配偶者の同意を得られる場合は、書面で残しておきましょう。

別居後は子どもの日常生活の安定を最優先に考え、学校や習い事の継続、友人関係の維持など、環境変化を最小限に抑える配慮が必要です。

離婚において父親が親権を取得することは、一般的にハードルが高いと言われていますが、状況によって有利になるケースも存在します。

たとえば、母親による育児放棄や虐待が認められる、離婚前から父親が主に子どもの世話を担ってきた、子ども自身が父親と一緒に暮らすことを強く希望しているなどの場合には、父親の親権取得が現実的となります。

重要なのは、日頃から積極的に養育へ関わり、安定した生活環境を整えることです。

また、母親側に問題があるときは、証拠を確保することも欠かせません。

子どもにとって最良の環境を真剣に考え、計画的かつ冷静に対応する姿勢が求められます。

当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!

審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。

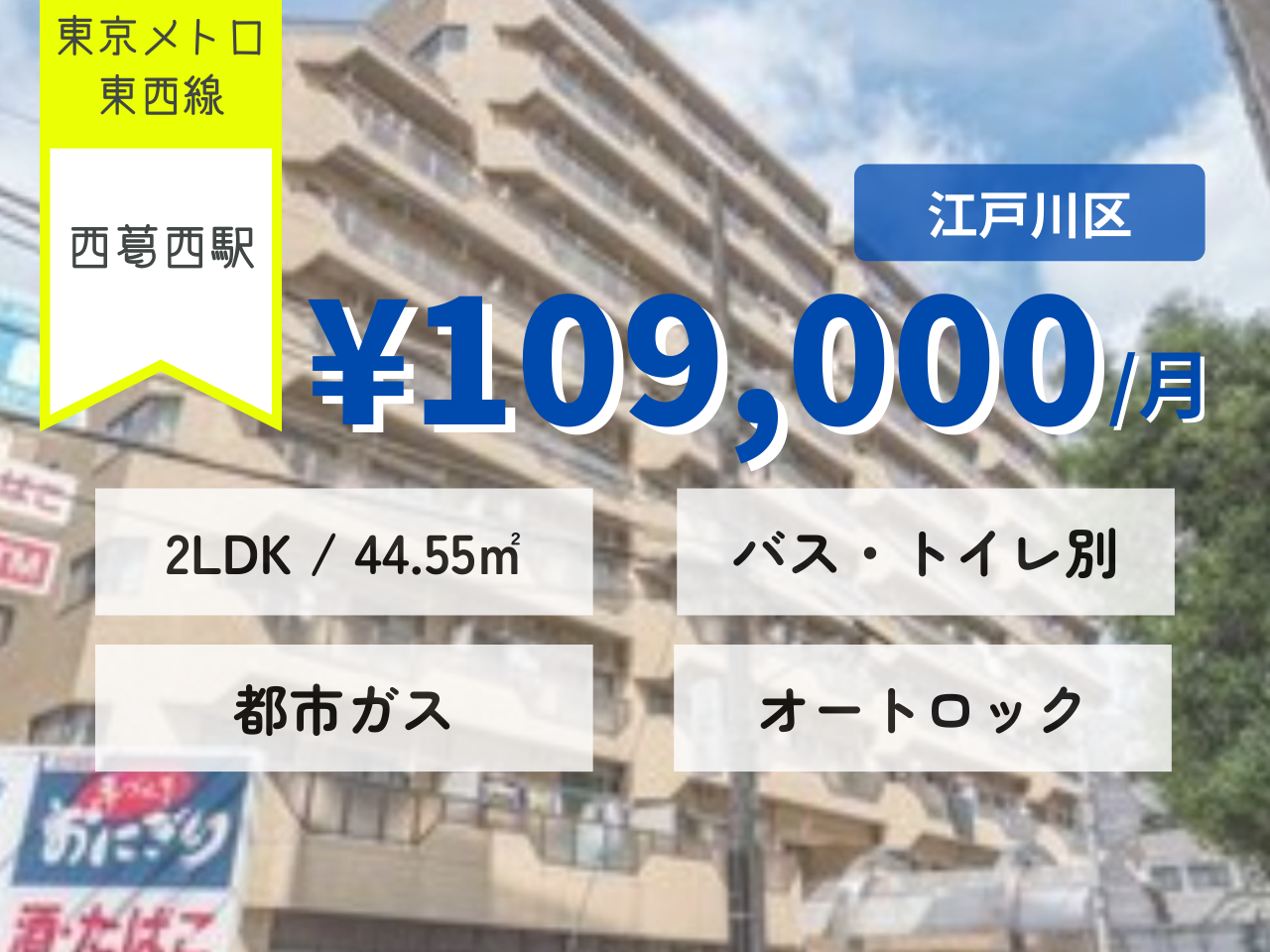

当社のおすすめ新着物件はこちら!