(営業時間9:30~18:30)

(24時間受付中)

最後のセーフティーネットと言われる生活保護。多くの人が受給し、生活が助けられています。

そんな日本の生活保護は広く知られていますが、世界の経済大国でもあるアメリカにも生活保護のようなシステムはあるのでしょうか。

今回はアメリカにも生活保護はあるのか?低所得者向けの制度についてご紹介していきます。

そもそも、アメリカには日本の生活保護のような公的扶助はあるのでしょうか。

アメリカは自由の国と言われるだけあって、個人主義や自己責任というイメージを持っている方も多いでしょう。

だからと言って公的扶助がない訳ではありません。答えは、あります。しかし、日本の生活保護とは、形が異なる制度になっています。

日本の生活保護は受給することで以下の扶助を受けられます。

受給者の状況に応じて、加算で支給金額が上乗せされます。

イメージとしては、日本の生活保護は低所得者向けの扶助のセットです。

しかし、アメリカの公的扶助は低所得者向けではあるものの、全てがセットではなく、それぞれ分けられた制度となります。

そのため、一概に日本の生活保護と同じ制度があるとはいえないのです。

では、アメリカにはどのような公的扶助があるのでしょうか。

ここからはアメリカの生活保護のような低所得者向けの制度をご紹介していきます。

1つ目は「Supplemental Security Income」、通称SSIです。日本語では、補足的保障所得と訳します。

この制度はアメリカの社会保障局が運営し、財務省の基礎基金と税金を財源としています。

受給の対象者は、65歳以上、目の不自由な者、亡くなるまで働けないほどに健康状態の悪い者のいずれかを満たす者です。また、所得が一定以下でなくてはいけません。

要は、低所得の高齢者や障害者向けの制度といっていいでしょう。

日本の生活保護の条件は、年齢制限はなく、たとえ障害がなかったとしても、ある一定の条件に当てはまれば、受給することができます。

これを考えると、アメリカのSSIはかなり厳しい条件になっていることがわかります。

支給金額は州によって異なりますが、単身者で約10万円、2人世帯で約15万円と最低限の金額です。

アメリカは物価が高いですから、よっぽど田舎でない限り、SSIのみで生活していくのは難しそうですね。

また、ボランティアからの支援を受けると支給額からいくらかが控除されます。

日本では、生活保護受給者が炊き出しで食事をもらっても生活扶助が控除されることはありません。

条件やボランティアの控除などを考えると、アメリカの生活支援は非常に厳格と言えます。

2つ目はメディケイドと呼ばれる医療プログラムで、アメリカの5人に1人が受けていると言われています。

要するに、無料または低料金の医療保険のことで、医療費の高いアメリカには必要不可欠な制度です。

対象者は、低所得者だけでなく、妊婦、子ども、高齢者、障害者が含まれます。

日本でいう医療扶助にあたります。

メディケイドの他に、メディケアという医療保険もあります。

これは65歳以上の方、特定の障害がある方、末期腎不全(ESRD)またはALS(ルー・ゲーリッグ病とも呼ばれる)を患っている方が対象です。

メディケイドとメディケアの違いは、前者は年齢問わず対象となる人が含まれ、後者は高齢者や障害者向けという点です。

アメリカは風邪で病院を受診するだけで、数万円かかるほど医療費が高額な国です。

また、救急車が有料でもあります。

そのため、メディケイドやメディケアに加入できない人は民間の医療保険に加入する人が多いでしょう。

民間医療保険は雇用主が提供する場合と個人契約の場合があり、医療費同様、非常に高額です。

平均保険額は単身者で月額659ドル、日本円で約10万円、家族プランで月額1872ドル、日本円で約30万円です。ただし、雇用主負担の場合、その金額の8〜9割を負担してもらえるため安心です。(参考:アメリカの医療制度)

しかし、働いていない人にとっては非常に大きな負担です。そんな時、メディケイドやメディケアの加入は心強く、生活を支える大きな助けになります。

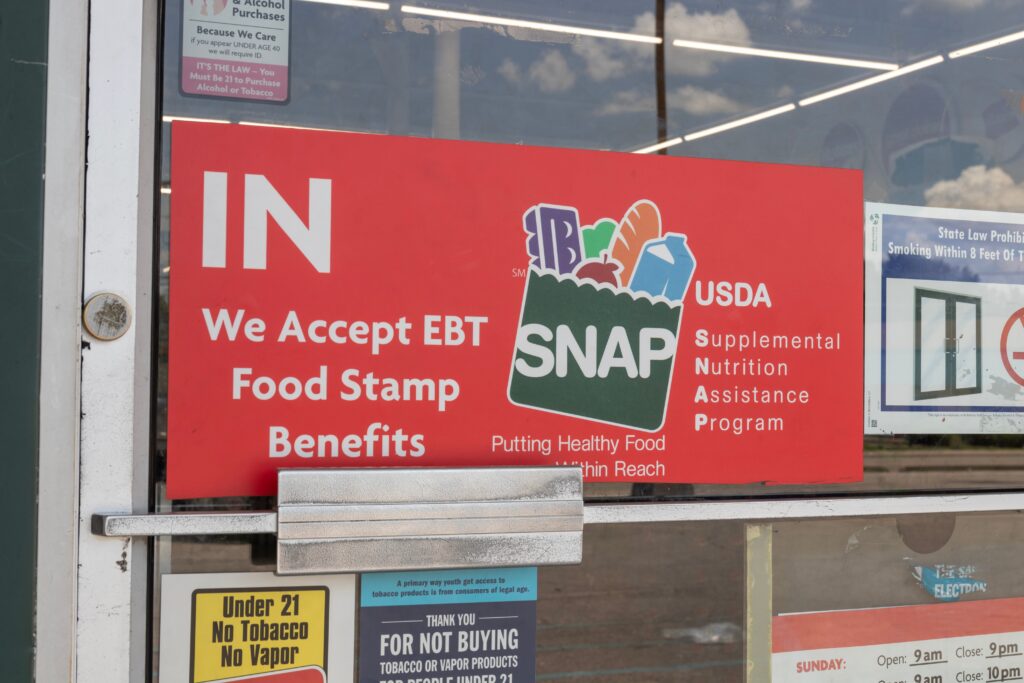

3つ目はSNAPと呼ばれる補助的栄養支援プログラムで、以前はフードスタンプと呼ばれていました。

低所得者向けの食糧配給でデビッドカードのようなカードが支給されます。

SNAPの前のフードスタンプは1939年から開始した支援制度で、SNAPになった現在も含めると80年以上の歴史があります。

アメリカ人の12.6%が利用していると言われており(2022年11月時点)、アメリカではよく知られた制度です。

条件は州によって異なりますが、所得だけでなく資産にも上限があります。

支給額は所得や家族の人数によって変わり、現金ではなく、EBTカードと呼ばれるカードの中に支給されます。

買い物でEBTカードを出すと、食糧が購入できる仕組みですが、嗜好品や贅沢品と認められたものは購入できません。

例えば、アルコールやタバコ、ペットフードなどです。

日本の生活保護費はギャンブルやアルコールに使用されることもありますが、アメリカのSNAPはこういった形で必要最低限の生活にのみ使用できるよう工夫されているのですね。

ただし、日本と同様にSNAPの不正受給が問題に上がることも少なくありません。

SNAPを受けながら、ポルシェに乗っていると話題になった女性もいます。

また、EBTカードの転売も問題視されています。

こういった制度を悪用した詐欺があることは世界共通なのですね。

4つ目は「Temporary Assistance for Needy Families」、通称TANFです。日本語では、貧困家庭向け一時援助金プログラムと呼びます。

運営は州および地方政府です。

子どもがいる低所得世帯向けの制度で、洋服代や学校で使用する学用品などの費用を賄うために現金が支給されます。

こちらも受給条件は州によって異なりますが、原則として就労要件が課せられます。

2年以内に就労関連活動に参加すること、などです。当然、条件が満たされなければ、支給中でも受給停止となります。

受給期間は5年間と定められています。

日本でいう教育扶助や生業扶助に似ている制度ですが、就労要件が課せられるという点ではやはり自立に対して厳格な態度をとっていることがわかります。

最後5つ目は「Women, Infants, and Children」、通称「WIC」です。日本語では、婦人、乳児および子どものための特別食品強化事業と訳されます。

目的は、妊婦や乳児、子どもに十分な栄養を摂らせることです。

条件は、収入や年齢、母親の健康状態や社会的な状況、健康に関する状態が基準となって判断されます。

受給許可がおりれば、食品チケットが毎月支給されます。

日本の生活保護でいう母子加算や妊産婦加算に似ている制度といえます。

こちらの記事もおすすめ

今回はアメリカにも生活保護はあるのか?低所得者向けの制度についてご紹介しました。

アメリカの扶助制度は、日本の生活保護とは違った形でしたが、それぞれの扶助と似ている部分もありました。

SSIなど厳しい受給条件の制度もある一方で、多くの人が利用しているSNAPなどの制度もあります。

医療費が高額だからこそ必要な支援や、子どもに向けた支援など、それぞれのニーズにあった支援が目立ちます。

低所得世帯全体はもちろんですが、TANFやWICなどの母親やその子どもに向けた扶助制度が比較的多い印象です。

また、自立を促している点も見るとただ支給するだけでなく自立を支援する姿勢が見られました。

アメリカもさまざまな工夫を行って、多くの人の生活を支援しているんですね。

当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!

審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。

当社のおすすめ新着物件はこちら!