(営業時間9:30~18:30)

(24時間受付中)

生活保護を受給すると、さまざまな支援が無料で受けられます。

その中でも驚きなのが眼鏡を無料で作れることです!

ただし、手順をしっかり踏む必要があります。

今回は生活保護で眼鏡を作る時は無料!その手順と注意点をまとめてご紹介していきます。

まずは、どうして生活保護で眼鏡を作る時、無料で作ることができるのか、ご紹介しましょう。

また、作れる眼鏡の上限金額もみていきます。

生活保護で眼鏡を作る時は、医療扶助を利用することができます。

医療扶助とは、生活保護受給者が受けられる扶助の1つで、病気やケガの治療として必要な医療費を支給してくれる制度です。

眼鏡は医療扶助の中の治療材料という項目に当てはまります。

治療材料とは、医師が必要だと認めた治療のための材料のことを指します。例えば、義肢や杖などがあげられ、眼鏡もこの中の1つです。

生活保護受給者には、治療材料の必要最小限のものを現物支給することが定められています。

また、眼鏡を作る際には眼科の受診が必要になりますが、眼科受診費用も医療扶助から賄われます。

つまり、生活保護受給者は医療扶助の利用により、眼鏡を一切の自己負担額なしで作ることができるのです。

ちなみに、眼鏡を作れる条件は視力が1.0以下の人です。

ただし、医師が他の理由で眼鏡を必要と判断した場合も対象です。

生活保護受給者が眼鏡を無料で作れるとはいえ、当然、ハイブランドの眼鏡を作ることはできません。

生活保護で作れる眼鏡は上限金額が決まっています。

だいたい18,000円から25,000円前後で、視力の度数によって異なります。また、遠近両用や乱視の場合だと数千円追加されます。

眼鏡の上限金額は自治体によって違うため、詳細は眼鏡を作る際にケースワーカーに確認するようにしましょう。

では次は、生活保護で眼鏡を作るための手順をご紹介していきます。

必要となる書類がいくつかありますが、手順としてはとても簡単です!

ぜひ参考にして、眼鏡を作っていきましょう。

眼鏡が必要だと感じたら、すぐに担当のケースワーカーに相談を行います。

すると、「医療費給付の申請」と眼鏡を作るための「治療材料給付の申請」を行うように促されるでしょう。

申請が済んだら、眼科を受診する際の「医療券」と眼鏡が必要だと証明するための「給付要否意見書」がもらえます。

次は、眼科に行って眼鏡が必要だということを証明してもらいます。

どの眼科に行っても良いわけではありません。必ず医療扶助の医療券が使用できる指定医療機関の眼科を受診します。

そして、①でもらった「医療券」と「給付要否意見書」を渡します。

眼科検診を行い、眼鏡が必要であれば医師に「給付要否意見書」を記入してもらいます。

さらに、検査に基づいた眼鏡の「処方箋」も一緒にもらいましょう。

②で記入してもらった「給付要否意見書」と眼鏡の「処方箋」を持って、眼鏡屋に行きます。

この時は好きな眼鏡屋を自分で選んでも構いません。完成した眼鏡を取りに行く必要があるため、できれば行きやすい近所のお店を選ぶと良いでしょう。

ただし、生活保護受給者の眼鏡販売に慣れていないお店もあるかもしれません。事前に問い合わせを行うことをおすすめします。

好みの眼鏡フレームを選択し、「見積書」を発行してもらいます。

そして、医師に記入してもらった「給付要否意見書」、眼鏡の「処方箋」、眼鏡の「見積書」を持って福祉事務所へ提出を行います。

受理されるのに、数週間から1ヶ月ほど時間がかかります。

受理が完了すれば、眼鏡屋から連絡があるため、眼鏡を取りに行って終了です!

途中で書類の種類や手順がわからなくなったら、すぐにケースワーカーに相談しましょう。

誤って自分で眼鏡代を支払ってしまうと、無料にはなりません。絶対に注意しましょう。

なお、自治体によって手順が違う場合があります。担当のケースワーカーに説明された順番を守って眼鏡を受け取るようにしてください。

次に、生活保護で眼鏡を作る時の注意点をご紹介します。

1番注意が必要なのが、自分で眼鏡代を支払うと無料にならないことです。

前述した通り、書類など準備した場合でも、うっかり自分で支払いを済ましてしまった場合、無料にならない可能性が高いです。

また、眼鏡が無料になると知らずに眼鏡を購入し、その後に無料になると知った場合、原則として眼鏡代を請求することはできません。

それは治療材料は現物支給と決まっているからです。

うっかり眼鏡を買ってしまわないように注意しましょう。

治療材料には耐用年数が決まっており、眼鏡の耐用年数は4年です。

そのため、基本的に4年間は再支給なしで使い続けなければいけません。

生活保護に保証されているのは、最低限度の生活ですから、コロコロ眼鏡を変えることはできないのです。

ただし、普通に使っていても、落として壊してしまったり視力がもっと悪くなって度数が合わなくなったり、4年以内に買い替えが必要になることもあります。

その際は、担当のケースワーカーに相談を行いましょう。状況によっては4年以内の再支給が認められる場合もあります。

最近の眼鏡は、ブルーライトカットや耐熱性のあるレンズ、傷に強いレンズ、オシャレなカラーレンズなど、さまざまなオプションが含まれるものがあります。

大抵のオプションは追加料金が必要です。

生活保護で支給される眼鏡は、そのようなオプションを選ぶことは認められていません。

たとえ、上限金額に余裕があったとしても難しいでしょう。

生活保護で支給される眼鏡はあくまで、治療材料なので致し方ありません。

もしオシャレで機能性の高い眼鏡がほしい場合は、生活保護費を貯金して自分で購入しましょう。

ただし、医師が認める何らかの事情がある場合は許可が出る可能性があります。そういった事情がある人は担当のケースワーカーに相談してみると良いでしょう。

眼鏡が無料で支給されるなら、コンタクトレンズも対象では?と思う人もいるかもしれません。

しかし、コンタクトレンズは原則として対象外です。

コンタクトレンズは眼鏡で代用することができ、尚且つ眼鏡以上に費用がかかるため、生活保護の最低限度に当てはまらず、支給対象とはならないのです。

どうしてもコンタクトにしたい場合、こちらも自分で生活保護費を貯めて購入する必要があります。

ただし、医師が認める何らかの事情がある場合は認められる可能性があります。とても難しいと思いますが、事情がある人はケースワーカーや医師に相談してみましょう。

最後の注意点は、眼鏡を受け取るのに時間がかかることです。

医療扶助で支給を受けるには一般的に1ヶ月程度と言われていますが、自治体やその時の状況によって異なります。

お店にもよりますが、通常オプションなしの眼鏡を普通に購入した場合、1日から1週間ほどで受け取れるため、医療扶助での受け取りにかなりの時間がかかることがわかります。

視力の悪い人にとっては眼鏡は生活必需品ですから、できるだけ早く受け取りたいと思いますよね。

しかし、医療扶助で眼鏡を作ると書類の確認などに時間がかかり、受け取りが遅くなってしまうのです。

もし、眼鏡を早く受け取りたい場合は自費で購入するしかありません。

ただし、金額と待つ時間を考えて、冷静にどちらかを選ぶようにしましょう。

眼鏡は安くても1万円から2万円はします。家計と相談して決めてください。

眼鏡と一言に言っても、度入りの通常の眼鏡から老眼鏡、子どもの弱視用眼鏡と種類が豊富です。

これらの眼鏡も生活保護の医療扶助で支給されるのでしょうか。

老眼鏡は100円均一にも売っているほど安価で手に入ります。

そのため、老眼鏡は医療扶助の対象にならないのではないかと疑問に持つ人も多いでしょう。

それは眼科医の判断によります。

眼科医が老眼鏡が必要と判断すれば、医療扶助で眼鏡を実費支給されます。

老眼鏡は使うと老眼の進行が早くなると誤解している人が多いです。

しかし、実際は老眼鏡などによって視力を矯正することで、進行を遅らせることができると言われています。

老眼は40代から始まるため、もし老眼かもと思ったら早めに眼科を受診するようにしましょう。

老眼が進んだ後に、老眼鏡をかけると慣れないため、強い違和感やかえって目が疲れる場合があります。

医療券を使って眼科へ受診し、老眼鏡が必要な場合は上記手順を踏んで眼鏡を用意するようにしましょう。

弱視は大人と子ども両方に起こり得ますが、一般的に子どものほうが多いと言われています。

ここでは子どもの弱視用眼鏡について解説します。

子どもの弱視用眼鏡も当然、医師の判断で必要と言われれば、医療扶助によって実費支給されます。

また、子どもの弱視用眼鏡は生活保護に関係なく、9歳未満の子どもという条件を満たしていると健康保険が適用されます。

そして、それに加えて自治体の「子ども医療費補助」を受けることができます。

生活保護の場合は、医療扶助で支給される前に上記のような補助金を申請するように指導される可能性もあります。

いずれにせよ、高額な実費がかかることはないため、担当のケースワーカーに相談してみましょう。

こちらの記事もおすすめ

今回は生活保護で眼鏡を作る時は無料!その手順と注意点をまとめてご紹介しました。

生活保護で眼鏡を作る時は無料で作ることができます。

ただし、以下の手順をしっかり守らないと無料にならない場合があるため、注意が必要です。

① ケースワーカーに相談

② 眼科を受診

③ 眼鏡屋で見積もりをもらう

④ 福祉事務所へ書類を提出

⑤ 眼鏡を取りに行く

また、「自分で買うと無料にならない」「耐用年数は4年」「オプションは認められない」「コンタクトレンズは原則対象外」「受け取りに時間がかかる」などの注意点にも気をつけましょう。

老眼鏡や子どもの弱視用眼鏡は、眼科医が必要と判断すれば支給対象です。

ひとまず、ケースワーカーに相談の上、医療券を持って眼科にいきましょう。

しっかり見える眼鏡を使うと、生活も便利になりますよ!

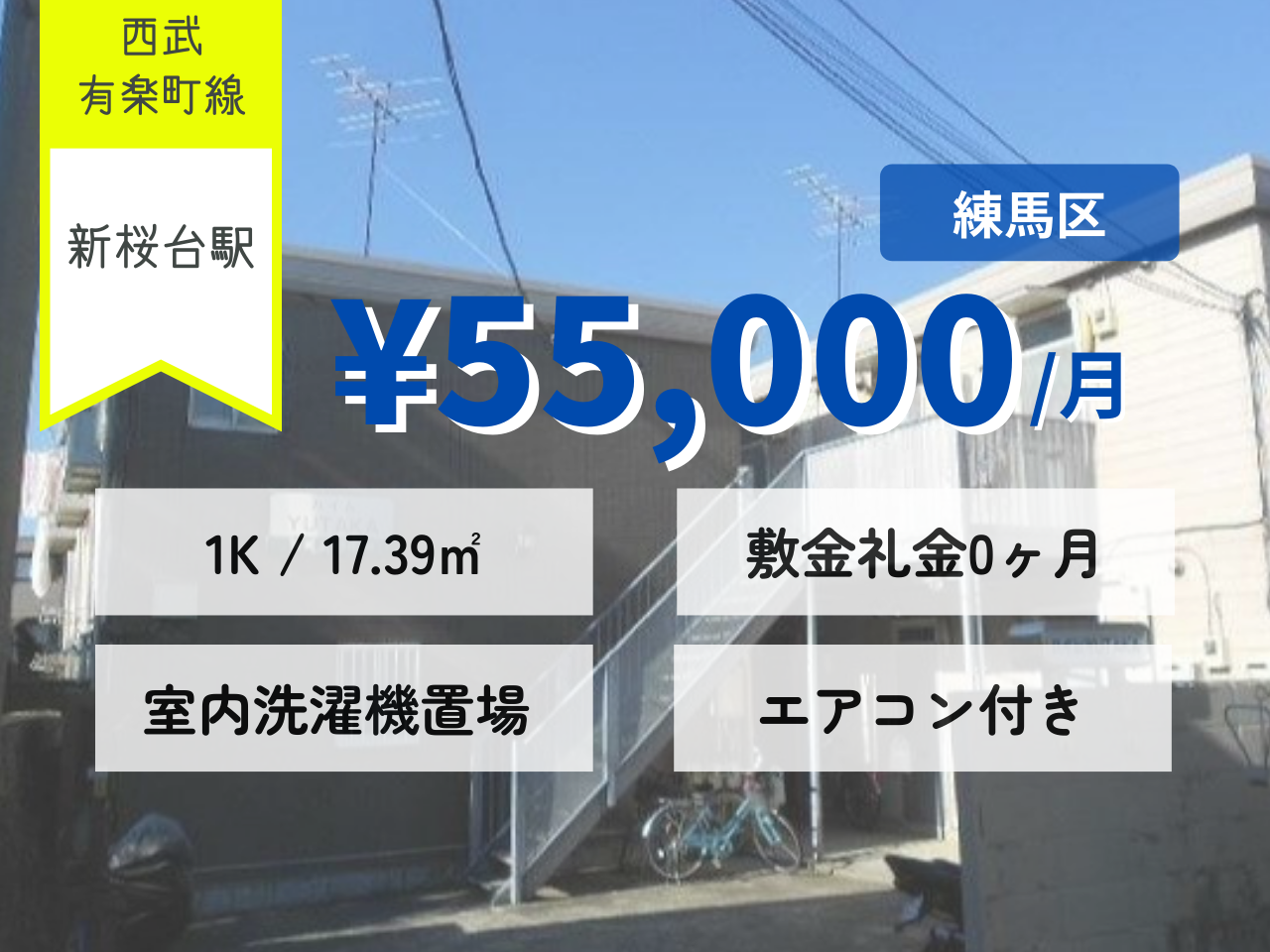

当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!

審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。

当社のおすすめ新着物件はこちら!