(営業時間9:30~18:30)

(24時間受付中)

生活保護の申請は、住んでいる管轄の福祉事務所で行います。

受給条件は全国同じですが、生活保護費は国が4分の3、自治体が4分の1を負担しているため、県外に引っ越した場合、どうなるのか疑問に思っている人も少なくないでしょう。

そもそも県外への引越しは許されるのか、心配ですよね。

今回は生活保護受給者は県外や市外に引っ越してもいいのか、引っ越す時の注意点をまとめてご紹介します。

では早速、生活保護受給者は県外や市外に引っ越しできるのかという疑問にお答えします。

結論からいうと、生活保護受給者でも県外や市外に引っ越しすることは可能です!

そもそも日本の憲法では、第22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 と規定されています。

生活保護受給者も当然これに当てはまり、県外や市外の引っ越しが可能となるのです。

しかし、何の手続きもせずに、気軽に引っ越すことはできません。

生活保護受給者が引っ越しする際は、必ず担当のケースワーカーに相談してください。

これは県内や市内の場合でも同様です。

相談だけでなく、許可も得る必要があります。

もし黙って引っ越しすると、生活に余裕があると判断され、生活保護を廃止される可能性があります。

必ず許可を得るようにしましょう。

管轄する福祉事務所から許可が得られれば、引っ越しが可能になります。

ただし、引っ越しには費用がかかります。

生活保護受給者の場合、貯金がままならない人が多いでしょう。

そこで住宅扶助を利用し、引っ越し費用を受給できればいいのですが、そんなことは可能なのでしょうか。

生活保護受給者が引っ越す際、費用がもらえるか否かは引っ越し理由によって異なります。

以下の18の条件で1つでも当てはまれば、住宅扶助で引っ越し費用を受給できるため、確認してみましょう。

例えば、ケースワーカーの指導で今の賃貸物件より家賃が安いところに引っ越すように指導があった場合や現在住んでいる家が何らかの事情で住めなくなった場合、高齢者が自身の介護を行ってくれる親族宅の近くに引っ越す場合などです。

近隣住民から犯罪の被害にあっているなどの理由でも、やむを得ない引っ越しと見なされます。

しかし、反対に上記以外の事情で、自らの意思を持って引っ越したい場合はやむを得ないと判断されません。

例えば、ペットを飼いたいなどの自己都合の場合、引っ越しは可能ですが、費用は自分で支払う必要があります。

ペットを飼うのは自分の意思で、やむを得ないとは言えないからです。

自己負担と簡単にいっても、引っ越し費用は決して安くはありません。

特に、県外や市外へ引っ越す時は数十万円など高額になる場合もあります。

引っ越す理由と費用を比較して、じっくり検討するようにしましょう。

では次は、生活保護受給者が県外や市外に引っ越す時、どういったところに注意すればいいのか解説します。

冒頭でも少しふれた通り、生活保護費の一部は自治体によって支給されています。

つまり、引っ越しで自治体が変わる場合は、生活保護の移管手続きが必要になるのです。

生活保護の条件は、全国どこでも同じですが、状況によっては転居地での生活保護が認められない場合もあります。

引っ越し前に、担当ケースワーカーや転居先の自治体へ問い合わせ、自分は続けて生活保護が受給できる条件にあるのかを確認しましょう。

手続きの方法などを聞いた際は、メモを取るなど行い、手続き漏れがないように注意します。

担当ケースワーカーに必ず確認するようにしましょうね。

2つ目の注意点は、生活保護の金額が変わる可能性があることです。

都会と地方では、生活するために必要な費用が異なります。

そのため、「最低生活費」の金額も違ってきます。

例えば、東京都などの1級地1の地域では、最低生活費は単身者で約13万円です。しかし、青森県つがる市などの3級地2の地域では、約9万5千円と10万円以下です。

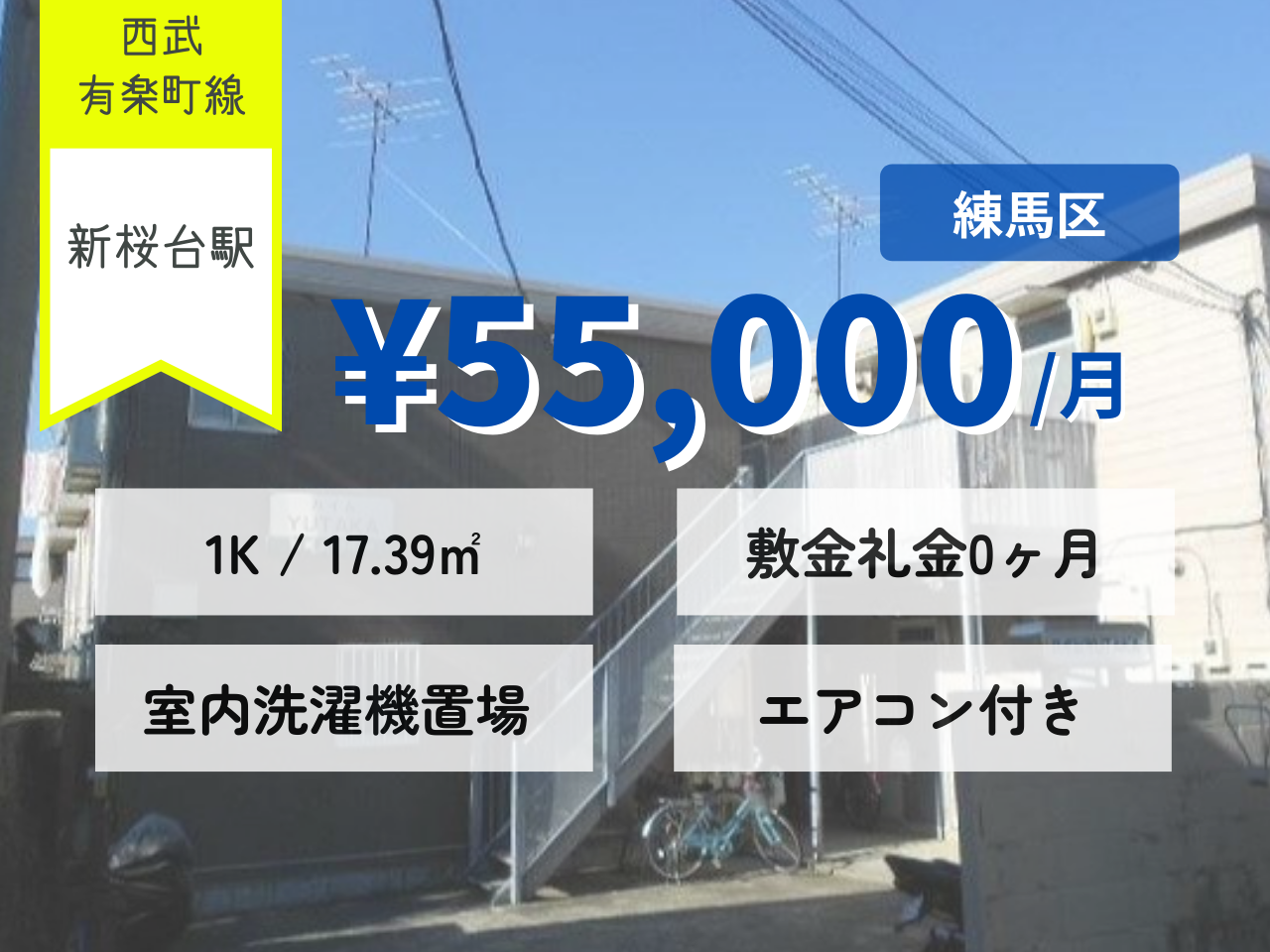

特に、住宅扶助の金額が変わることは大きなポイントです。

住宅扶助の金額が変われば、転居先で探す賃貸物件の条件も異なります。

ケースワーカーに転居する自治体の住宅扶助金額を聞いて、その金額内で物件を探すようにしましょう。

生活費に関しては、都会から地方へ行く場合、食費などの物価が安くなるため、生活保護費が少なくなっても生活する上で不自由は少ないかもしれません。

ただ念のため、生活保護の金額が変わることは把握し、今後の家計見直しを検討しておくべきでしょう。

3つ目の注意点は、新しく賃貸物件を見つけるのが難しいことです。

生活保護受給者は、一般と比べると賃貸物件を見つけて、契約することが難しい場合が多いです。

まずは、生活保護の住宅扶助金額内の賃貸を探す必要があります。さらに、賃貸契約において断られる可能性もあります。

もし県外や市外に引っ越しの許可がおりたら、すぐに転居先での物件を探すようにします。

また、遠方であれば内覧も簡単ではありません。

交通費を考えると、何度も足を運ぶのは難しくなります。

だからといって、内覧を疎かにしてはいけません。

最近では、ビデオ通話で行うリモート内覧もありますが、それでは周辺の雰囲気がわかりにくいデメリットがあります。

例えば、隣人の生活音や目にみえるトラブルはないか、周辺地域の住みやすさなどです。

生活保護の場合は、前述の通り、一度引っ越すと「気に入らない」などの理由で自由に引っ越すことはできません。

つまり、内覧で長い期間住める家を見つける必要があるのです。

当然ですが、遠方への引っ越しでも同様です。

内覧でチェックするポイントをまとめた上で、1軒1軒丁寧に見て回りましょう。

何度も足を運ぶ手間をはぶくために、一度に多くの物件を見て回れるよう、不動産会社との連絡を密にとり、段取りよく転居先を探すのが大切です。

生活保護受給者にも引っ越しの自由があります。

しかし、何らかの理由で福祉事務所から引っ越しの許可が出ない場合もあるようです。

もし許可が出ない場合でも、引っ越しすることは可能です。

ただし、状況によっては生活保護の廃止を受ける可能性があります。

生活保護の廃止を受けた場合、転居先で生活保護の再申請を行います。

ここでのポイントは以下2つです。

生活保護の移管手続きと異なり、この場合は一時的に保護費の支給がストップされます。

その間は、貯金または、臨時特例つなぎ資金貸付制度などを利用しましょう。

詳しくはケースワーカーにお問い合わせください。

この記事もおすすめ

今回は生活保護受給者は県外や市外に引っ越してもいいのか、引っ越す時の注意点をまとめてご紹介しました。

生活保護受給者の県外や市外への引っ越しは認められています。

ただし、引っ越し費用を受給できるかは、引っ越しの理由によります。

上記で紹介した条件と照らし合わせて、1つでも当てはまれば引っ越し費用が受給できます。

まず、担当ケースワーカーに引っ越しすることを相談し、指示に従うようにしましょう。

生活保護受給者が引っ越す時は、以下の事柄に注意します。

手続きなどで漏れがないように、担当ケースワーカーからの指示はしっかりメモを取ります。

また、合わせて転居先での生活保護の金額も問い合わせておくと良いでしょう。

さらに、賃貸物件を借りるのが難しい場合を考えて、早めの物件探しを行います。

引っ越し作業はただでさえ、大変です。

体調管理にも気をつけて、1つ1つクリアしていきましょう。

当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!

審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。

当社のおすすめ新着物件はこちら!