(営業時間9:30~18:30)

(24時間受付中)

私たちが日々何気なく使っている地域の名前「地名」には、実はその土地ならではの歴史や自然、暮らしが深く刻まれています。

普段馴染みのある地名をひも解くことで、街や暮らしへの理解がより深まるはずです。

この記事では、地名の由来とはどこからきているのかを紐解きます。

また、東京の地名が生まれた背景や、ユニークな由来を詳しくご紹介します。

私たちが住んでいる町や地域の名前には、それぞれに深い意味や歴史が込められています。

地名の由来は大きく6つのパターンに分けることができ、その土地の特徴や過去の出来事を知る手がかりとなります。

自分の住む場所や身近な地域の名前について、どのような背景があるのかを探ってみましょう。

地名の由来として最も多いのが、その土地の地形や自然環境を表現したものです。

山、川、谷、丘などの地形的特徴や、森、池、海といった自然の要素が地名の基になっているケースが数多く見られます。

古くからある地名は音(読み)が先にあり、後から漢字を当てはめたため、同じ読み方でも異なる表記の地名が全国に存在しているのです。

これらの地名は、昔の人々がその土地をどのように認識し、どんな特徴を重要視していたかを教えてくれる貴重な資料といえます。

その土地で起こった重要な歴史的出来事や、代々語り継がれてきた地元の伝承が地名の由来となることもあります。

戦いの舞台となった場所や、有名な武将が陣を張った場所、古くから信仰の対象となってきた聖地などがその例です。

また、地域に伝わる民話や伝説にちなんだ地名も多く、龍や鬼といった想像上の生き物の名前が付けられた場所もあります。

これらの地名は、その土地の文化的背景や精神的な価値観を反映しており、地域のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。

その土地にゆかりのある偉人や歴史上の人物、土地を発見・開拓した人物の名前が地名の由来となるケースも多いです。

武将や政治家、宗教家などの著名人が住んでいた場所や、彼らにちなんで名付けられた地域があります。

また、古代からその土地に住んでいた部族や豪族の名前が、そのまま地名として残っている場合もあるのです。

地方ではとくに、大地主や有力者の家名が地名になっているケースが頻繁に見られ、その地域の権力構造や社会的背景を知る手がかりとなっています。

その土地で古くから作られてきた特産物や、住民の生活様式・文化が地名の由来となることもあります。

米作りが盛んだった地域には「田」や「稲」の文字が含まれた地名が多く、漁業が主要産業だった場所には「浦」や「港」といった文字が使われています。

また、特定の職業や産業に関連した地名も存在し、鍛冶屋、陶器作り、塩作りなどの職人が集住していた場所がその名残を留めているのです。

地名が、その土地の経済的基盤や住民の暮らしぶりを物語る貴重な証拠となっているケースです。

一見すると美しい響きの地名でも、実は災害リスクや注意すべき地形的特徴を示している場合があります。

「龍」「亀」「袋」「沼」「谷」といった文字が含まれる地名には、水害や土砂災害が起こりやすい土地柄を表現したものが多く見られます。

川の合流点を示す「合」や「又」なども、水害リスクの高い地域であることを警告している可能性があるのです。

ただし、これらの地名がある場所でも、現在では治水工事や防災対策により安全性が大幅に向上している場合が多く、過度に心配する必要はありません。

しかし、災害への備えとして知識を持っておくことは大切です。

新しく開発された地域や再開発された場所では、明るい未来への願いや発展への期待を込めた地名が付けられることがあります。

「希望」「未来」「光」「新」「豊」といった前向きな意味を持つ文字が使われた地名や、近年増えているひらがなやカタカナの地名もこのカテゴリーに含まれます。

その土地に新たなスタートを切る住民たちの心境や、地域の発展に対する期待を表現している地名です。

また、複数の自治体が合併する際に、それぞれの地域から一文字ずつ取って新しい地名を作る「合成地名」も、統合への願いと新たな発展への期待が込められた命名方法といえます。

東京には江戸時代から続く古い地名から、明治以降に新たに生まれた地名まで、さまざまな背景を持つ地名が混在しています。

それぞれの地名には、その土地の歴史や特徴的な出来事が刻まれており、現在の東京の姿を理解する手がかりとなります。

代表的な5つの地名について、その興味深い由来を詳しく見ていきましょう。

新宿の地名は、江戸時代に設けられた宿場町「内藤新宿」に由来しています。

高遠藩主内藤家の屋敷地の一部を召し上げて、新たに作られた宿場だったことから「新宿」と呼ばれるようになりました。

甲州街道の最初の宿場として重要な役割を果たし、多くの旅人が行き交う交通の要所でした。

現在の新宿の賑わいも、この江戸時代からの交通拠点としての歴史が基盤となっており、地名にその名残を留めています。

恵比寿の地名は、明治時代のビール製造に関連した珍しい由来を持っています。

1890年に日本麦酒醸造会社がこの地で「ヱビスビール」の製造を開始し、工場からの出荷専用として貨物駅が設けられました。

その後1906年に旅客駅として開業し、ビールの銘柄名がそのまま駅名となったのです。

1928年には正式に地名としても「恵比寿」が採用され、商品名が地名になった非常に珍しい例として知られています。

有楽町の由来は、江戸開府時代の茶人で武将でもあった織田有楽斎にちなんでいます。

織田有楽斎は織田信長の弟で、徳川家康から現在の有楽町付近の土地を与えられ、そこに屋敷を構えていました。

有楽斎は茶道の発展に大きく貢献した文化人としても知られており、その名前が現在まで地名として受け継がれています。

江戸の文化的発展に寄与した人物の名前が、現代の東京の中心地の一つに残されているのは非常に興味深い歴史といえます。

渋谷の地名は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて活躍した武士、渋谷氏に由来するとされています。

渋谷氏はこの地域を治めていた豪族で、現在の渋谷駅周辺に館を構えていました。

また、この地域を流れていた渋谷川の水が鉄分を多く含んでいたため、水の色が渋い茶色に見えたことから「渋い谷」と呼ばれるようになったという説もあります。

どちらの説も興味深く、現在の若者文化の発信地である渋谷に、古い武家の歴史が刻まれていることを示しています。

板橋の地名は、石神井川にかけられた橋に由来しています。

この橋は木の板を並べて作られた素朴な構造だったため「板橋」と呼ばれ、やがて周辺地域全体の名称となりました。

中山道の最初の宿場町としても栄え、江戸と地方を結ぶ重要な交通路の起点として機能していました。

現在でも石神井川は板橋区内を流れており、地名の由来となった橋の存在を思い起こさせます。

シンプルながらも実用的だった昔の橋が、現代まで続く地名の起源となっているのは、日常生活に根ざした命名の典型例です。

地名には、地形や自然環境、歴史的な出来事、偉人や部族、特産品、地域の生活文化、時には災害リスクの注意、発展への願いなど、多彩な由来や背景が込められています。

新宿や恵比寿など身近な地名も、由来をさかのぼることで土地の歴史や人々の思いを知ることが可能です。

単なる地名の響きの背後には、その土地だけの物語や伝承が受け継がれてきました。

普段何気なく使っている地名も、その成り立ちや由来について少し目を向けてみると、地域の新たな魅力が見つかりますよ。

当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!

審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。

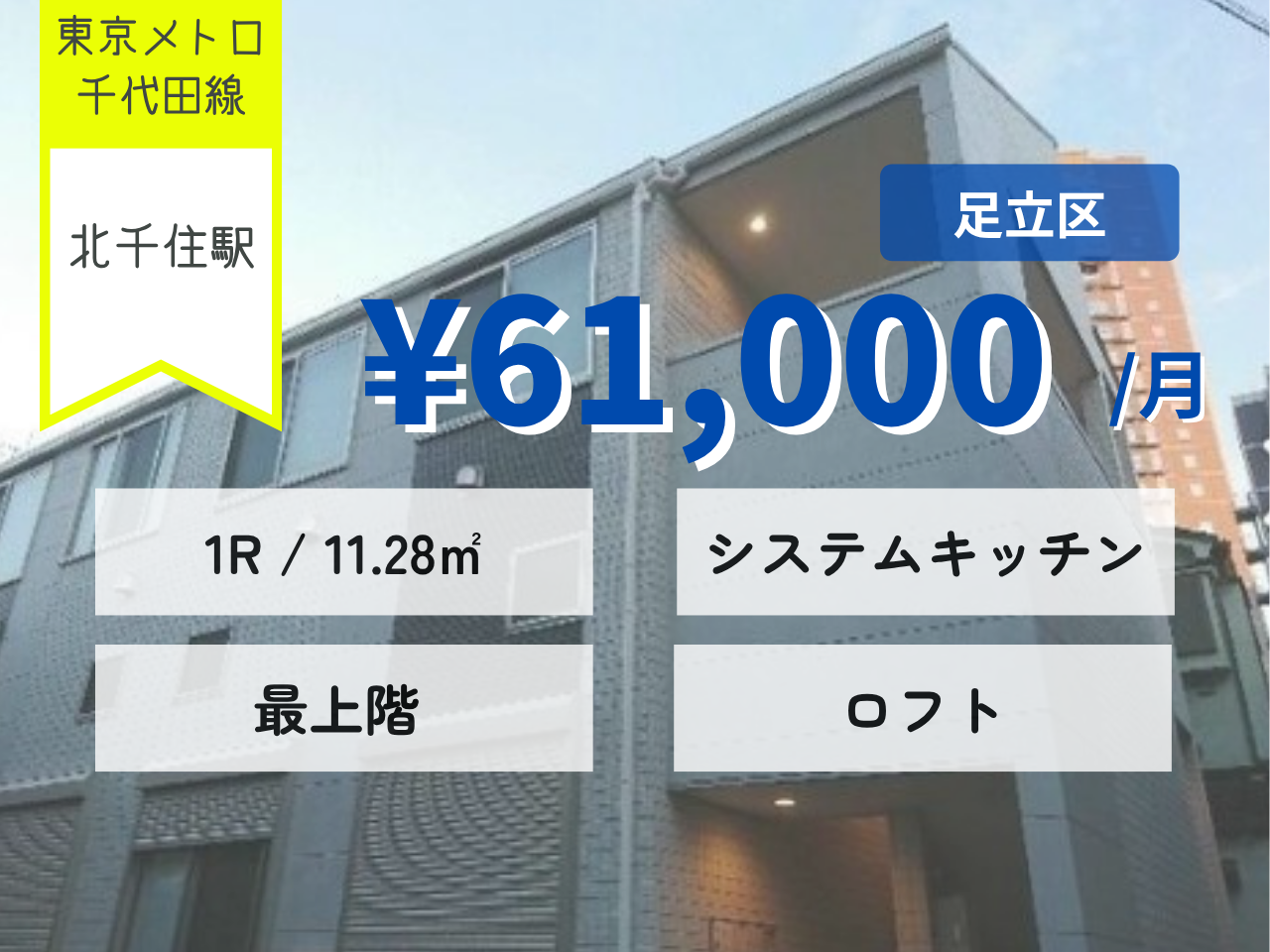

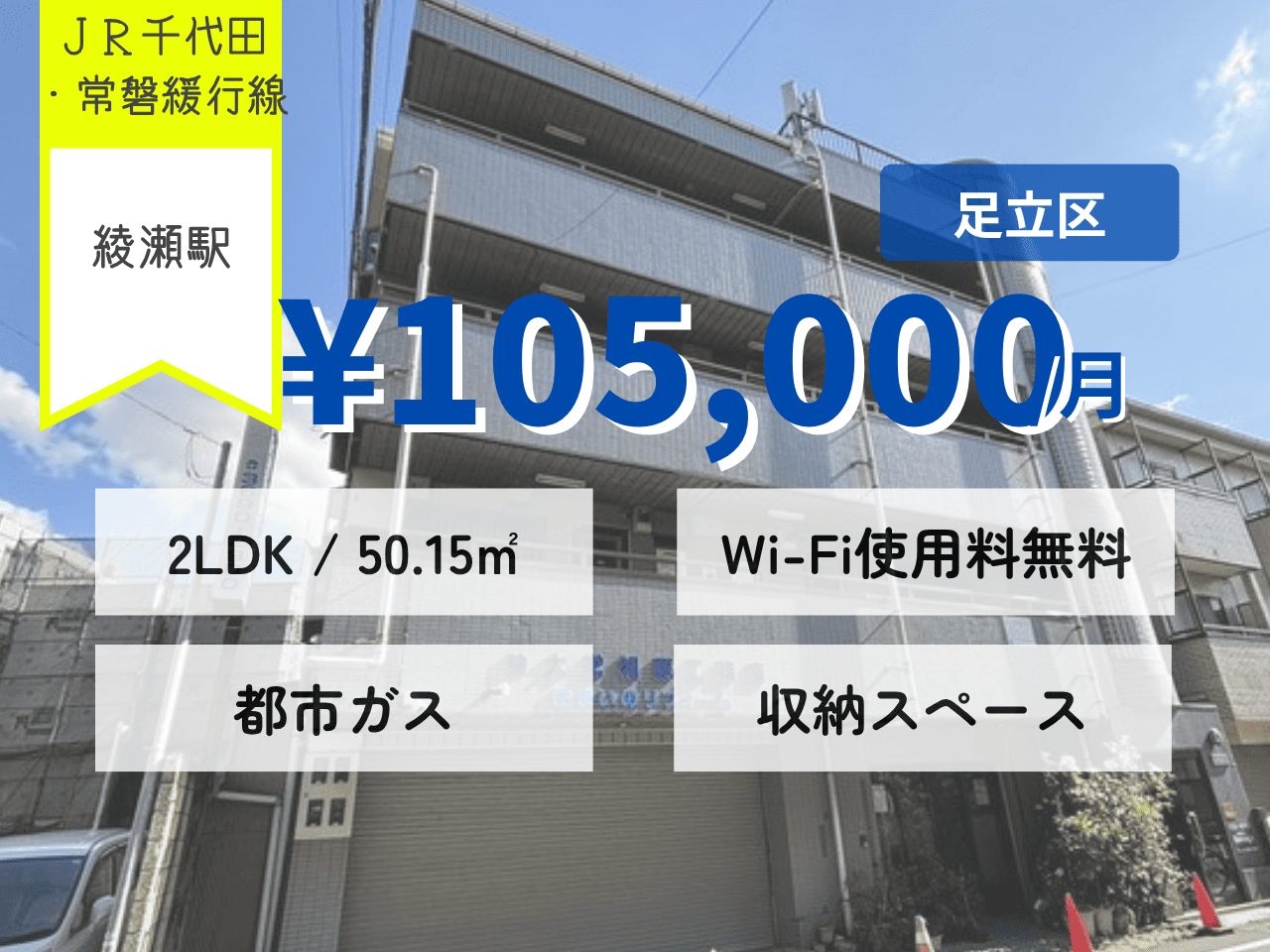

当社のおすすめ新着物件はこちら!