(営業時間9:30~18:30)

(24時間受付中)

生活保護を受給すると医療費が無料というのは聞いたことがありますよね!

では、リハビリ代も無料なのでしょうか?受けられる回数も気になります。

また、生活保護受給者の場合でも医療費を自己負担することはあるのでしょうか?

今回は生活保護はリハビリ代も無料なのか、さらに、医療費が自己負担の場合についてもご紹介していきます。

まずは生活保護受給者の医療費について、説明していきましょう。

生活保護受給者は、病院にかかる際、医療扶助という制度によって自己負担なしで受診することができます。

生活保護は8つの扶助によって構成されているのですが、医療扶助はこの中の1つです。

医療扶助は医療費をお金でもらうのではなく、医療サービスとして現物支給されます。

医療扶助を受ける場合は、病院へ受診する前に福祉事務所へ申請し、医療券をもらう必要があります。

医療扶助と似ているのが、介護扶助です。

介護扶助も生活保護の8つの扶助の中の1つで、要介護者、要支援者(福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた人)が対象となります。

一般的な介護保険と同じように、介護が必要な生活保護受給者には介護扶助が支給されるという仕組みです。

介護サービスを受ける際に、介護扶助を使用できれば原則として自己負担はありません。

さてここからは、本題の生活保護受給者はリハビリ代も無料なのかを解説していきます。

医療扶助を利用してリハビリを行う場合、健康保険の適用内でしたら、自己負担なしの無料で受けることができます。

健康保険の適用外となるリハビリ日数になると、無料では受けられないため、注意が必要です。

介護扶助を利用してリハビリを行う場合、こちらも介護保険で受けられる介護サービスと同様のリハビリを自己負担なしの無料で受けることができます。

なお、医療扶助でリハビリを受けるのか、介護扶助でリハビリを受けるのかはさまざまな場合があるため、医療機関や担当のケアワーカーさんに問い合わせを行いましょう。

前項でも少し触れましたが、リハビリには健康保険の適用内の日数制限があります。

では、生活保護でリハビリを受ける場合、どのくらいの日数を受けられるのでしょうか。

リハビリの日数制限が始まったのは2006年のことです。

リハビリは病気やケガの後に、安定した生活に戻るための治療ですから可能な限り長く受けて、体を万全にしたいと考える人も多いと思います。

しかし、無制限でリハビリを保険適用とすると、膨大な金額の医療費を国が負担することになります。

高齢化社会に突入し、高齢者が増える一方の日本にとっては非常に大きな負担ですよね。

つまり、医療費削減のためにリハビリに対して日数制限が設けられることになったのです。

生活保護でリハビリを受けられる日数はどの疾患かによって異なります。例えば以下の通りです。

心大血管疾患:150日

脳血管疾患等:180日

運動器:150日

呼吸器:90日

(参考:厚生労働省)

ただし、病気の種類や病状によっては医師の判断でリハビリが継続できる場合もあります。

もし医師の判断がないのにリハビリを続けたい場合は、保険適用内ではなく自費でリハビリを受けることになります。

自費のリハビリは1時間1万円前後とかなり高額なため、注意が必要です。

なお、生活保護受給者がリハビリを受けられる日数は、健康保険の被保険者と全く同様です。

生活保護受給者だからリハビリ日数が少ないということはないので、安心しましょう。

ここまでで、生活保護受給者はリハビリ代を原則自己負担なしで受けられることがわかってもらえたと思います。

では、生活保護受給者でも医療費を自己負担するパターンはあるのでしょうか?

考えられるいくつかのパターンをご紹介していきます。

まず、1つ目は、国民健康保険適用外の治療の場合です。

その理由は、医療扶助が受けられる範囲が健康保険の適用内のみだからです。

歯科治療で例えると、虫歯になった際、銀で被せ物をすると健康保険適用内のため、医療扶助が使えますが、セラミックの被せ物の場合は健康保険の適用外となり、医療扶助も受けることができません。

リハビリで言うと、前述したように制限された日数以上のリハビリを受ける場合に自己負担となります。

2つ目は、入院時のパジャマやタオル代などです。

入院にかかる費用のため、医療扶助の対象と勘違いされやすいですが、ここは対象外となります。

普段から支給されている生活扶助から支払う必要があります。

3つ目は、入院時の個室代です。

入院費用は医療扶助で賄われますが、大部屋の対応となるのが基本です。

もし個室を選んだ場合、別途で個室代が請求され、これは自己負担となります。

また、個室しか空いていなくても、入院日をずらすことで大部屋に入ることができる場合、個室代を請求されてしまう可能性があります。

このあたりは要注意ですね。

医療機関や担当のケアワーカーとよく相談したうえで入院準備を進めましょう。

4つ目は、入院時のテレビ代です。

入院すると暇な時間が続きます。

その暇つぶしにテレビを見る入院患者も多いでしょう。

たとえ相部屋であっても1人1つのテレビが設置されている病院が多いです。

しかし、テレビを見るためにはテレビカードの購入が必要となります。

これは当然保険適用外、つまり、生活保護受給者にとって自己負担になります。

支給される生活扶助からテレビカードを購入するようにしましょう。

5つ目は、生活保護受給者にいくらかの収入がある場合です。

生活保護受給者の医療費は原則自己負担なしなのですが、いくらかの収入がある場合、生活保護の受給は認められていても医療扶助が使えないことがあります。

この収入には、年金や手当も含まれます。

自分の場合どうなるのか気になる方は、一度担当のケアワーカーに問い合わせしてみることをおすすめします。

そして、最後6つ目は指定医療機関でない場合です。

医療扶助はどの病院へ行っても受けられる訳ではありません。

生活保護法に基づいた指定医療機関でないと、生活保護受給者であっても自己負担になってしまいます。

ただ、生活保護受給者は、病院を受診する前に福祉事務所で医療券をもらう必要があるため、指定医療機関以外で受診をすることは少ないかもしれません。

しかし、そもそも受診前に医療券をもらうことを忘れてしまう可能性もありますので、病院へ行く際は注意しましょう。

こちらの記事もおすすめ

今回は生活保護はリハビリ代も無料なのか、さらに、医療費が自己負担の場合についてもご紹介しました。

生活保護受給者は、医療扶助や介護扶助によって、適用範囲内のリハビリ代は原則自己負担なしの無料であることがわかりました。

医療扶助を使うのか、介護扶助を使うのかは、医療機関や担当のケアワーカーに問い合わせて、正しく申請を行ってください。

リハビリに日数制限がある点も念頭に置いておきましょう。

また、生活保護受給者が医療費を自己負担するパターンも見ていきました。

上記のようないくつかのパターンがあります。

医療費は高額な場合が多いため、自己負担となると困りますし、心配事が増えてしまいますよね。

心身ともに治療に集中できるように、しっかりと扶助制度を活用していきましょう。

当社では、審査に不安を感じている方でも安心の物件情報を多数取り扱っています!

審査に落ちてしまった方、他社で断られた方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

審査通過に自信あり!まずは、公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。

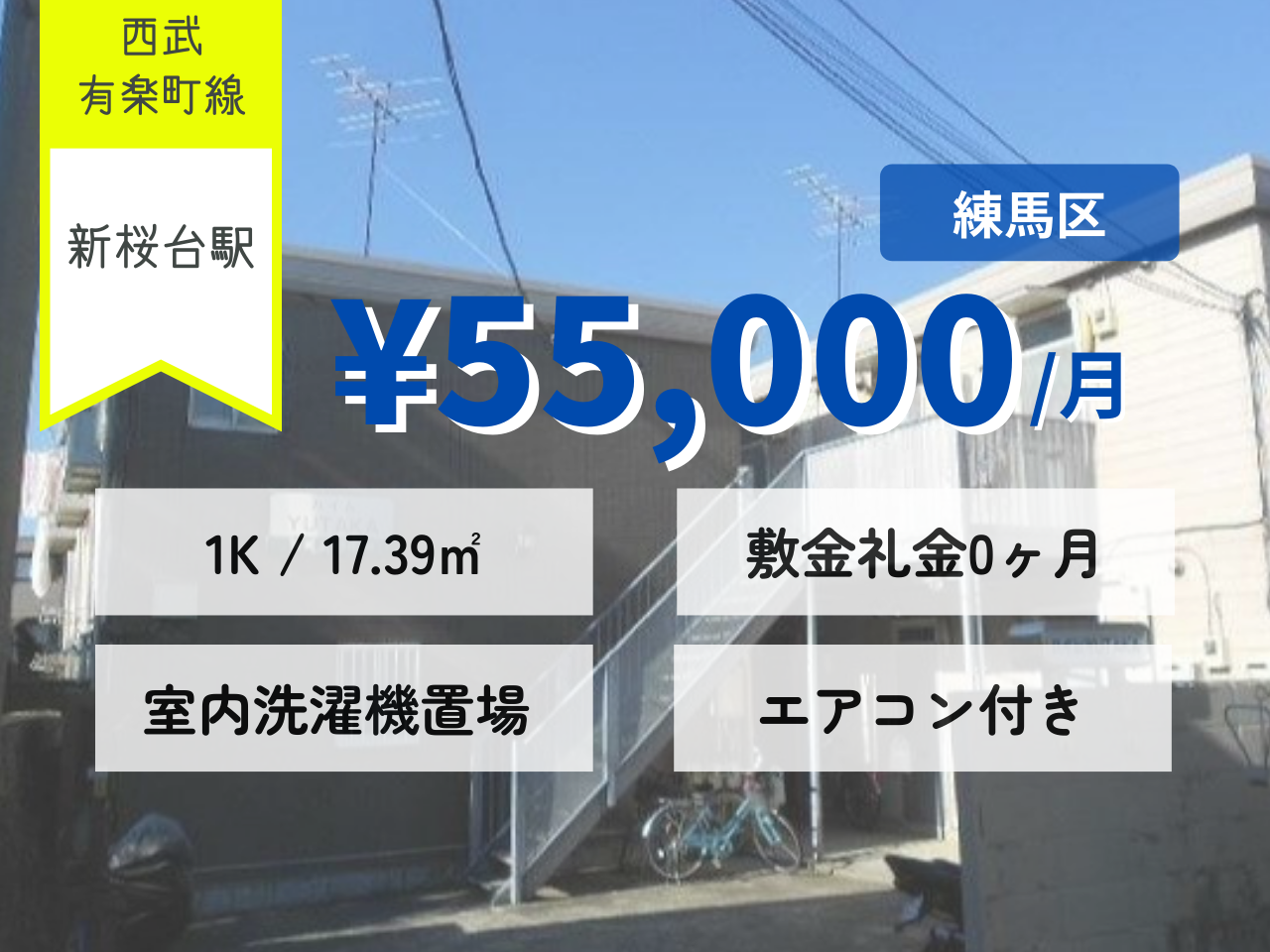

当社のおすすめ新着物件はこちら!